Reich war eine Stadt, die ihre Bürger mit Wasser aus öffentlichen Pumpen versorgen konnte.

Wie sah die Wasserversorgung in Ibbenbüren früher aus, als es noch keine zentrale Wasserleitung gab, wie wir sie heute als Selbstverständlichkeit betrachten? Heutzutage genügt ein Dreh am Wasserhahn, und frisches kühles Trinkwasser fließt heraus.

Im Jahr 1783 gab es in Ibbenbüren nur 116 öffentliche Brunnen. Laut Chronik kümmerten sich 1825 lediglich zwei Pumpenmacher um deren Wartung und die Instandhaltung der Leitungen.

Doch bereits um 1895 waren die meisten Brunnen und Pumpen unbrauchbar, da sie vernachlässigt, verschmutzt oder defekt waren. Viele Zugänge waren durch Schiebkarren, Eimer und Waschkörbe blockiert, sodass der ordnungsgemäße Betrieb erschwert wurde. Zudem war das Brunnenwasser oft verkeimt und mit Bakterien belastet, sodass es für die Bevölkerung ungenießbar wurde.

In den 1950er Jahren stieß man bei Bauarbeiten am Unteren Markt auf alte Holzwasserleitungen, die auf eine Wasserversorgung im Stadtkern vor 1900 hindeuteten. Vermutlich stammte das Wasser aus den früheren Teichen an der Osnabrücker Straße.

Dieser unhaltbare Zustand machte eine zentrale Wasserversorgung unumgänglich.

In den 1920er Jahren führte die Stadt Ibbenbüren an verschiedenen Stellen Bohrungen durch, basierend auf geologischen Einschätzungen und Rutengängermessungen. Besonders erfolgversprechend erwiesen sich die Bohrungen und Pumpversuche im Lehener Gebiet in den Jahren 1927 und 1928. Die Tests an der Sommerrodelbahn lieferten gute Ergebnisse, sodass dort im trockenen Sommer 1928 fünf Brunnen abgeteuft wurden. Einer dieser Brunnen förderte täglich 86 Kubikmeter Wasser.

Zur Deckung des steigenden Wasserbedarfs setzte man auf den Bau weiterer kleinerer Brunnen, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Erst eine Bohrung der Firma Ebke & Söhne, die am 28. November 1932 beschlossen und bis zu einer Tiefe von 37 Metern durchgeführt wurde, brachte den gewünschten Erfolg. Diese Probebohrung lieferte konstant 660 Kubikmeter Wasser innerhalb von 24 Stunden – ein Beweis für das ausreichende Wasservorkommen im Teutoburger Wald. Damit konnte die Versorgung der damals 1666 Haushalte mit 7823 Einwohnern sichergestellt werden.

Die Pläne wurden ab 1936 mit dem Bau des Wasserwerks Lehen umgesetzt. Dazu gehörten die Verlegung der Wasserleitungen und der Bau eines 500 m³ fassenden Hochbehälters unterhalb der Kreuzung Rheiner Straße / Osnabrücker Straße. Die erste Ausbaustufe der öffentlichen Wasserversorgung in Ibbenbüren kostete rund 600.000 Reichsmark. Zudem fanden 150 arbeitslose Menschen während der Bauarbeiten über ein halbes Jahr lang Beschäftigung und Lebensunterhalt.

Von den öffentlichen Pumpen gibt es noch Informationen zu folgenden Standorten:

Oberer Markt

Um 1900 geht der Blick vom Oberen Markt in die Große Straße. Links ist das Haus Elfers zu sehen. In der Bildmitte steht noch das Haus Möhlmann, welches 1962 durch einen Neubau ersetzt wurde. Rechts im Fachwerkhaus war der Mützenmacher Schröder, es wurde 1913 durch einen Neubau ersetzt. Ganz rechts ist das Haus Hoffschulte bei dem es Haushaltswaren zu kaufen gab. Es brannte 1945 ab. Davor zeigen die Kinder sich stolz auf der Stadtpumpe die sogar drei Laternen hat. Als 1902 das Preußendenkmal aufgestellt wurde, musste die alte Stadtpumpe weichen. Der Brunnen darunter blieb erhalten und sogar als 1973 die Fußgängerzone gebaut wurde, deckt man den Brunnen nur ab. Einen Zugang gibt es aber nicht mehr.

Unterer Markt

Der Fotograf steht um 1905 auf dem Unteren Markt. Links erkennt man die giebelständigen Häuser an der Poststraße. In der Mitte steht das Haus Mager, welches 1961 zur Rosen-Apotheke umgebaut wird. In dem Fachwerkhaus betrieb die Familie Nückel ihr Haushaltswarengeschäft, den älteren noch als Overmeyer oder Magnus gekannt. Jetzt ist hier das Südstadtquartier. Ganz rechts ist noch soeben die Ecke der Metzgerei Agnischock zu erkennen. Davor befindet sich die Stadtpumpe, welche ihr Wasser aus einer Zisterne im Boden erhielt. Die Zisterne wurde durch den Kützelbach gefüllt, der in der Großen Straße entsprang. Um 1910 wurde auch diese Pumpe abgebaut, aber die Zisterne blieb erhalten und ist heute noch über eine Abdeckung zugänglich.

Brunnenstraße

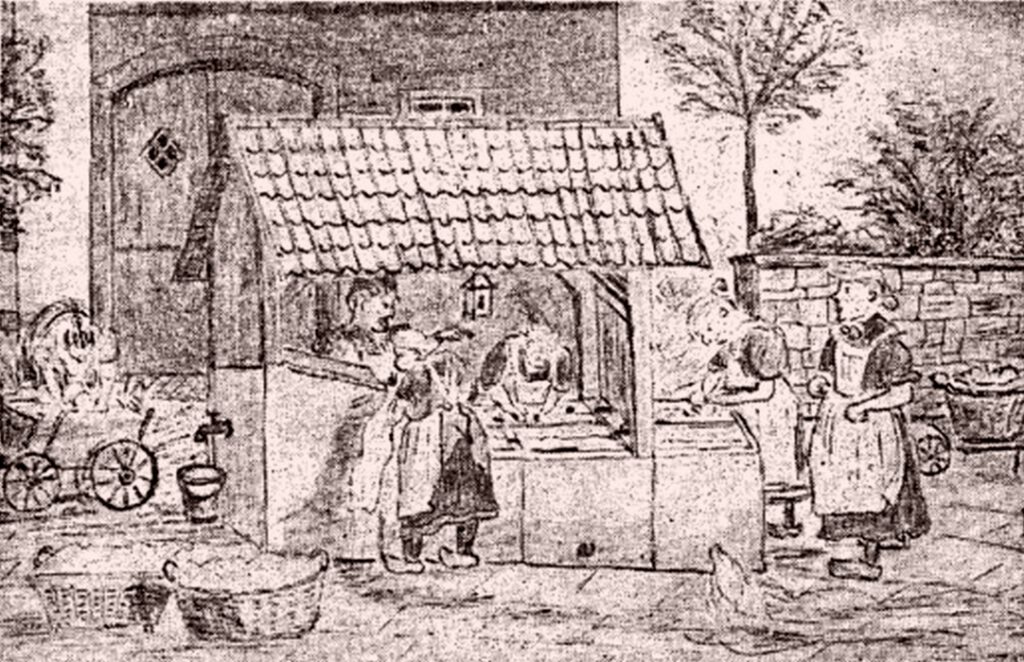

An der Ecke Bahnhofstraße / Brunnenstraße entsprang die Brunne. Hierbei handelte es sich um eine artesische Quelle bei der das Wasser von alleine in einem aus Sandstein errichtetem „Waschhaus“ aufstieg. Diese Anlage bestand aus vier überdachten und zwei offenen Trögen. Das ablaufende Wasser lief in die Brunnenstraße und vereinigte sich hier mit der Plane, die vom Grundstück Heldermann kam. Hier wurde regelmäßig „große“ Wäsche gemacht.

Im Jahr 1898 wurde die Bergschneidersche Brennerei an der Brunnenstraße errichtet, wobei ein tiefer Brunnen gebohrt wurde. Dies beeinträchtigte die Brunne erheblich, sodass die Quelle weniger Wasser führte. Um den Zufluss zu verbessern, installierte man eine Pumpe auf der Seite der Waschtröge in Richtung der Kaisereiche. Nach dem Abriss der Waschanstalt Brunne in den Jahren 1906 bis 1907 wurde die Pumpe an die Mauer von Konermanns Garten versetzt. Die Steintröge verkaufte man an den Bauern Wiesmann aus Lehen, der sie als Viehtränke auf seiner Weide nutzte.

Bei den „Waschfrauen“ gab es eine Art Hierarchie und einige ganz besondere Persönlichkeiten wurden von Dechant Konermann wie folgt beschrieben:

„Jansings Therese“

Zu Hause am Gravenhorster Damm bei Wesselmanns lebte Therese – eine große, stattliche Frau mit markanten, knochigen Gesichtszügen und einer Stimme, gegen die selbst der gesamte Chor nicht ankam. Unverheiratet und von imposanter Erscheinung, war sie die unangefochtene Königin an der „Brunne“. Doch nicht nur ihr Auftreten machte sie zur Herrscherin des Waschplatzes – ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Waschfrau taten ihr Übriges.

Therese kannte den unschätzbaren Wert des Wassers in den ersten Becken und hielt sich stets an das unumstößliche Gesetz: „Wer zuerst kommt, wäscht zuerst.“ Um ihren Platz zu sichern, scheute sie keine Mühen – in der Nacht vor dem Waschtag schlief sie kurzerhand auf einer Schütte Stroh im naheliegenden Schuppen Konermann und wartete auf die Morgenröte. So war ihr der beste Waschplatz, der ihr zweifellos zustand, stets gewiss.

„Vörkels Ilse“

Sie war die Zweite im Bunde, die sich „Polizeirechte“ über die Brunne anmaßte – wohl auch, weil sie im Hinterhaus von Konermann wohnte. Doch trotz ihres durchdringenden Organs musste sie vor Jansings Therese regelmäßig klein beigeben. Auch sie blieb unverheiratet.

„Lückings Betty“

Sie stammte aus der Oberstadt und war eine schlichte, bescheidene Frau.

„Philipps Malchen“ (Mariechen)

Sie wurde auch Katzenmali genannt, weil sie niemals eine junge Katze aus dem Haus gab und ihr ganzes Tun und Lassen den Katzen widmete.

Die drei Jennen: „Menken Jenne“, „Terhaers Jenne“ und „Kittens Jenne“ (Jenne = Johanna)

Für das Hotel Reese, später Silling, übernahmen sie Woche für Woche die Wäsche an der „Brunne“. Ihr unermüdlicher Einsatz brachte dem Hotel im Volksmund den Beinamen „Zu den drei Jennen“ ein.

„Hellermanns Sophie“

Aus der Laumühle (Lohmühle bei Scholmeyer) kam sie jeden Morgen – selbst im strengsten Winter – barfuß in ihren Holzschuhen zur „Brunne“, um das Kaffeewasser zu holen. Dabei weckte sie die Nachbarn jedes Mal mit ihrem klagenden Ruf: „Oh jesse Gott, watt is’t doch kaalt!“

Dann waren da noch:

„Gottfried Trapp“

Fast täglich zur selben Spätnachmittagsstunde schlenderte Gottfried Trapp, der Postbeamte, an der „Brunne“ vorbei. Wann immer sich die Gelegenheit bot, spielte er den Brunnendamen einen Streich. Wenn er es unbemerkt schaffte, schlich er sich hinter den „Plätschernden“ entlang und rief ihnen plötzlich lautstark „Jiä Drügewösskers!“ (ihr Trockenwäscher) ins Ohr. Augenblicklich folgten aufgeregtes Kreischen, lautes Schimpfen und wütende Drohungen – all das quittierte der spitzbübische Postbote, bereits in sicherer Entfernung, mit seinem typischen meckernden „Hä, Hä, Hä!“

Doch nicht immer ging sein Unfug reibungslos über die Bühne. Hatte Jansings Therese ihn mit ihrem scharfen Blick rechtzeitig erspäht, ließ sie ihn nicht ungeschoren davonkommen. Im passenden Moment ließ sie ein klatschnasses Wäschestück durch die Luft sausen – direkt in Trapps Gesicht. Triefend und prustend schüttelte er sich, während ein schallendes Triumphgelächter durch die Straße hallte – als hätten sich sämtliche Elstern und Eichelhäher der Gemeinde hier zum Stelldichein versammelt.

Menken Jenne hatte für solche Szenen ihre eigene Weisheit parat:

„Usse Jungs meent, datt sei jede Wiärke en rainet Hiämd antrecken müött. Ick lott mien Hiämd drai Wierken an, dann iss et noch just so rain äs iähret.“ (Unsere Jungs meinen, dass sie jede Woche ein sauberes Hemd anziehen müssen. Ich lass mein Hemd drei Wochen an, dann ist es noch genau so sauber als ihres)

Hellermanns Sophie hatte eine besondere Art, mit den Jungen umzugehen. Bei bestimmten Gelegenheiten rief sie ihnen gerne hinterher: „Jiä verfluchtte Rekktoratsschöalers!“ (Ihr verfluchten Rektoratsschüler). Unvergessen blieb auch ihr markanter Ausspruch: „Wenn ick doch bloß männ wüsste, wo de verfluchten Blagen datt verdammte Flöäken her häbbt?“ (Wenn ich nur wüsste, wo die verfluchten Blagen das verdammte Fluchen her haben) – ein Spruch, der bald als geflügeltes Wort in aller Munde war.

„Graute Wolters“

Er kam aus dem Armenhaus und hatte jeden Montagnachmittag seinen Spültag. Er war ein übermäßig großer, grauhaariger Knochenkerl, der humpelnd am Stock ging. Mit stoischer Regelmäßigkeit schleppte er einen Steintopf zur „Brunne“, in dem sich stets ein Hemd, graue Socken und gelegentlich eine geflickte Unterhose aus Baumwollbiberstoff befanden.

Der Steintopf – eigentlich ein Gefäß, wie es sonst zum Einmachen von Sauerkraut benutzt wurde – diente ihm als Spülgefäß unter dem Wasserhahn des großen Quell-Kumps. Die dafür vorgesehenen Spültröge ignorierte er beharrlich. Stattdessen bearbeitete er seine „große Wäsche“ mit einem Stock und drosch kräftig darauf ein.

„Bröskamps Bähndken“

Ebenfalls aus dem Armenhaus, war er ein dicklicher Mann, der mit den Händen tief in den Taschen und giftigen Blicken „Graute Wolters“ bei seiner Waschprozedur beobachtete. Ein ungleiches Duo – „Pat und Patachon“, wie man im Scherz sagte.

Wenn kein Waschtag war, gehörte die Brunne den „Höckers Jungens“. Doch eines Tages maßen sich andere die Rolle der Waschfrauen an: Nach einem Herrenessen im „Klub“ (Wichernhaus) kamen die Herren D. und R. auf die Idee, zur allgemeinen Belustigung eine „große Wäsche“ an der „Brunne“ zu inszenieren. Auf der Bühne stand ein Waschhäuschen aus Pappe, und die beiden hatten sich als Waschfrauen verkleidet. Mit großer Hingabe begannen sie, die Anwesenden „durchzuhecheln“.

Als Jansings Therese davon erfuhr, fühlte sie sich in ihrer Ehre als wahre Herrscherin der „Brunne“ verletzt. Beleidigt sprach sie die warnende Drohung aus: „De R., de soll miä mal in de Meute kommen, da slagg ick em een nattet Laken rechts unn links um de Ohren!“ (Der R. der soll mir mal entgegenkommen, da schlag ich ihm ein nasses Laken rechts und links um die Ohren)

Kanalstraße

Am Ende der Mauer vom alten Pastorat zu ehemalig Wesselmann (2025 Woolworth) gab es eine Pumpe zur Versorgung der alten Stadtschule mit Wasser. Wie lange diese Pumpe noch in Betrieb war, ist leider nicht überliefert.

Roggenkampstraße

Auf der linken Seite sieht man die Gelbe Schule, die Rektoratsschule und dahinter schaut die Kapelle des Krankenhauses hervor. Ganz links erkennt man noch die Stadtpumpe, die zur Versorgung der Bevölkerung in der Roggenkampstraße diente. Auch hier ist leider nicht dokumentiert, wann die Pumpe abgebaut wurde.

Große Straße

Diese Stadtpumpe stand vor dem Wohn- und Geschäftshaus Walther Beermann (2025 Nordstadtarkaden), rechts im Bild. Stolz zeigen sich drei Mädchen mit weißer Schürze vor der Stadtpumpe, denn ein Fotograf war 1908 noch etwas besonders. 1917 ist auch diese Stadtpumpe verschwunden.

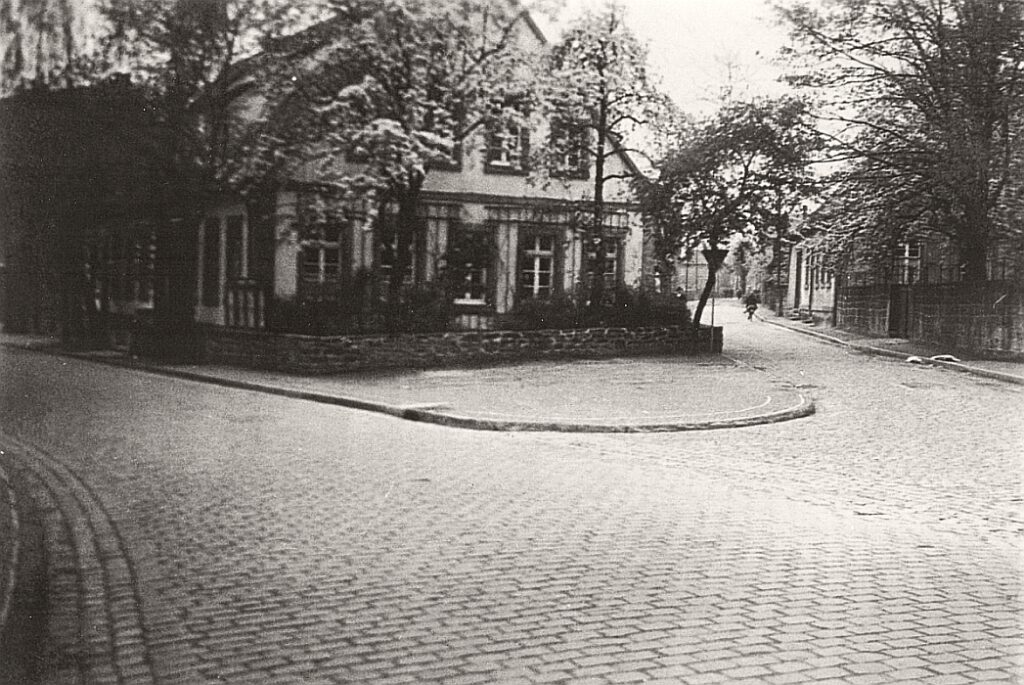

Große Straße

An der Abzweigung Nordstraße (Alte Nordstraße) stand eine Stadtpumpe vor dem Haus des Architekten Hövel. Diese Pumpe stand noch bis ungefähr 1920 und wurde auch von der gegenüberliegenden Metzgerei genutzt, um das Fleisch zu reinigen. Die Abfallstücke blieben manchmal liegen und die Hunde aus der Nachbarschaft taten sich daran gütlich.

Ein echter Blickfang: die neue alte Stadtpumpe

Ibbenbüren hat ohne Zweifel einen weiteren attraktiven Treffpunkt gewonnen – die Stadtpumpe, die nach historischem Vorbild errichtet wurde. Die Idee dazu entstand bereits im Jahr 2010. Mit Franz Beiermann, einem gelernten Steinmetz und Bildhauer im Ruhestand, aber voller Tatendrang, fand sich ein engagierter und fachkundiger Projektleiter.

Beiermann begleitete das Vorhaben ehrenamtlich auf dem kleinen Nachbargrundstück des Stadtmuseums. Mit seinem Know-how und wertvollen Kontakten entwarf er zunächst eine Aufstellzeichnung in Originalgröße und fertigte anschließend ein Modell der Sandsteinummantelung im Maßstab 1:5 an – heute im Stadtmuseum ausgestellt.

Er war maßgeblich an den Verhandlungen mit den Sandsteinbetrieben Schwabe und Woitzel beteiligt, überwachte die Fertigung der Werkstücke und wählte mit geschultem Blick passende Steinfarbe, Maserung und Schichtung aus. Das Ergebnis: ein harmonisches Gesamtbild und ein gelungenes Bauwerk, das schließlich aufgerichtet wurde.

Am 11. September 2016, dem „Tag des offenen Denkmals“, war es soweit: Mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren konnte das Projekt realisiert werden. Die Stadtpumpe ist – wie das historische Original – drei Meter hoch und besteht aus acht sorgfältig gefertigten Werksteinen. Sie erinnert daran, dass sauberes Trinkwasser nicht immer selbstverständlich war, denn reich war eine Stadt, die ihre Bürger mit Wasser aus öffentlichen Pumpen versorgen konnte.